撰文:深潮 TechFlow

全球金融市场,正在被一股突如其来的寒流席卷。

在特朗普几乎对所有贸易伙伴征收“对等关税”的极端政策公布后,全球资本市场的恐慌达到顶峰:

4月7日,截至美国东部时间晚上 10 点,标普 500 指数期货下跌 5.98%,纳斯达克 100 指数期货下跌 6.2%。道琼斯指数期货下跌 5.5%。

亚洲市场更是充满避险情绪,日经指数早盘一度下跌 8.9%。台湾加权指数在两天假期后暴跌近 10%,台积电、富士康等主要股票的熔断 。

加密市场也未能幸免。

投资者眼睁睁看着资产缩水,加密交易屏幕上的红线如同警报,预示着一场更大的动荡。

CoinGlass 的数据显示,加密货币的清算额已飙升至约 8.92 亿美元,其中包括超过 3 亿美元的比特币多头和空头仓位。

BTC 已跌至77000美元左右,ETH 则更是来到了1500美元。

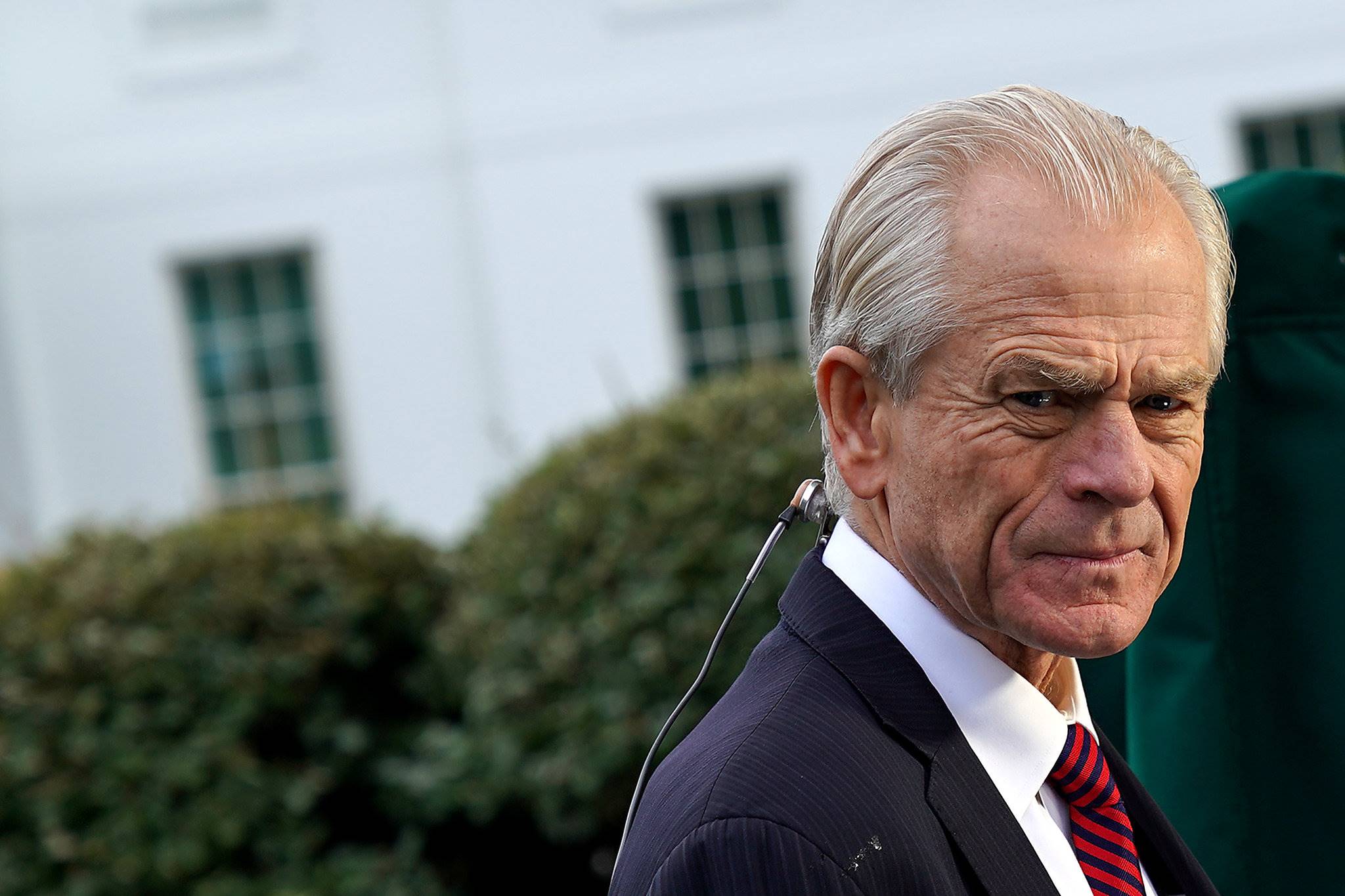

贸易战的号角再度吹响,而站在风口浪尖的,是特朗普的高级贸易顾问彼得·纳瓦罗(Peter navarro)。

4月6日,纳瓦罗出现在福克斯新闻的采访中。

他试图安抚投资者情绪,在面对采访玩起了让人啼笑皆非的语言艺术:

“首要原则,特别是对于小投资者来说,那就是 --- 除非你现在卖掉了股票,否则你不会亏钱。明智的策略是不要惊慌,坚持住”。

浮亏不是亏,没卖等于没亏。

你很难想象,这种接近精神胜利法式的无效安慰,竟出自一个资深的总统高级贸易顾问和大学经济学教授之口。

这一表态显然无法平息市场的焦虑,反而让人们将目光聚焦于他——这位被外界戏称为“非主流经济学家”的哈佛博士,似乎不仅是政策的代言人,更是极端贸易保护主义背后不可忽视的推手。

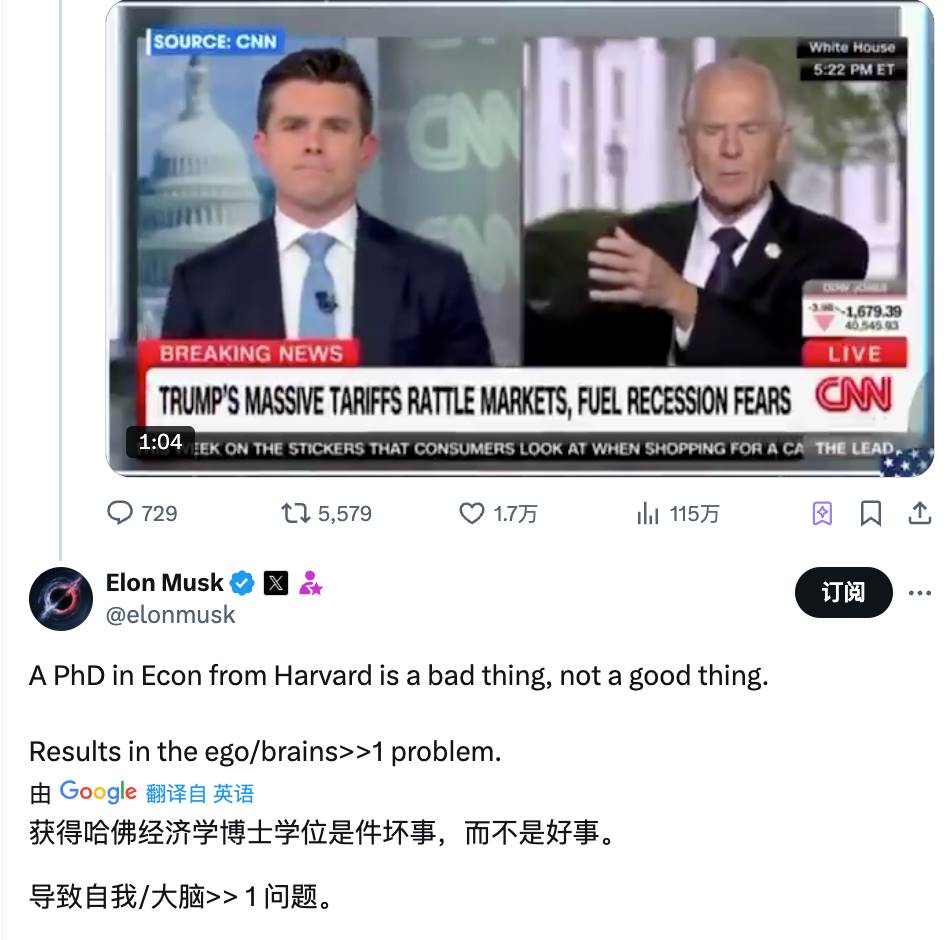

就连与特朗普总统相交甚好的马斯克,前几天也在社交媒体上公开表达了对这位总统顾问的批评和暗讽,直言“获得哈佛经济学博士学位不是件好事,可能因过度自负而导致决策失误”;并质疑纳瓦罗从未亲手创造过任何实质性成果。

这位站在特朗普身后的经济学家,究竟是谁?他如何推动了这场席卷全球的关税政策风暴?

从学术界的边缘,到白宫的决策核心,纳瓦罗的生平与特朗普的保护主义理念交汇,或许共同酿成了这场危机。

从学术到政治的边缘人物

彼得·纳瓦罗的故事,始于1959年7月15日,马萨诸塞州剑桥的一个普通家庭。

他的父亲阿尔伯特·“阿尔”·纳瓦罗是一名萨克斯管和单簧管演奏家,母亲伊夫林·利特尔约翰则是萨克斯第五大道的一名秘书。

然而,这段家庭时光短暂而动荡,父母在他9岁或10岁时离婚,留下纳瓦罗与母亲辗转于佛罗里达州棕榈滩和马里兰州的贝塞斯达。

单亲家庭的成长经历,或许在他心中埋下了对稳定与自立的渴望,最终在马里兰的贝塞斯达-切维蔡斯高中完成学业时,悄然发芽。

1972年,凭借学术奖学金,纳瓦罗进入图夫茨大学,拿下学士学位。同年,他加入美国和平队,远赴泰国服务三年。这段经历让他初次接触国际社会的复杂性,可能为他日后对全球贸易失衡的关注埋下伏笔。

1979年,他在哈佛大学获得公共管理硕士学位,随后于1986年在经济学泰斗理查德·E·凯夫斯的指导下摘得博士桂冠。学位在手,他选择留在学术界,自1989年起在加州大学尔湾分校担任经济学和公共政策教授,一干就是数十年,直至成为名誉教授。

然而,纳瓦罗并非满足于书斋之人,他曾五次投身政治,试图将理念付诸实践。

1992年,他竞选圣地亚哥市长,在初选中以38.2%的得票率领先,却在决选中以48%惜败;

此后,他又先后角逐市议会、县监事会和国会席位,均铩羽而归——1996年国会选举得票41.9%,2001年市议会特别选举仅获7.85%。这些失败并未让他退缩,反而凸显其执着与边缘化特质。

他在竞选中反复强调经济保护主义和就业优先,与日后特朗普的“美国优先”遥相呼应,却在当时未能赢得选民青睐。

从单亲家庭的少年,到哈佛的经济学博士,再到屡战屡败的政治边缘人物,纳瓦罗的轨迹充满矛盾。

他看上去既是严谨的学者,却又是激进的行动派;既在学术界留下足迹,又在政坛屡受挫折。

学界和政界的辗转中,贸易保护和对华强硬的态度,似乎早已埋下了种子。

中国威胁论,早已有迹可循

彼得·纳瓦罗从哈佛大学拿到经济学博士学位的那一刻起,就注定不会满足于象牙塔内的平静。

其后续轨迹显示,这位新晋博士已对全球经济格局产生了浓厚兴趣。

1989年,他加入加州大学尔湾分校时,开始将学术热情转化为笔锋犀利的批判。他的目标直指一个日益崛起的力量——中国。

真正让他引人注目的,是一系列宣扬中国威胁论的著作。

2006年,他出版《即将到来的中国战争》(The Coming China Wars),以近乎预言的口吻警告,中国经济扩张不仅是商业竞争,更是对美国制造业的生存威胁。

书中透露着有一种近乎偏见的固执,比如“中国的发展是对人类的一种威胁,将给世界带来更多的冲突和不稳定因素”。

彼时亚马逊网上的读者书评,多认为该书有故意炒作和耸人听闻的嫌疑。

这本书虽未引起主流经济学界的广泛共鸣,却在某些保守派圈子里激起涟漪。

五年后,2011年的《致命中国》(Death by China)将纳瓦罗的批判推向高潮。这本书不仅是学术分析,更像一份控诉书。

他激进的指责中国通过非法出口补贴、生产补贴、货币操纵和知识产权盗窃,系统性地摧毁美国经济根基...

然而,纳瓦罗的这些观点并非没有争议。

主流经济学家,如麻省理工学院的西蒙·约翰逊,曾公开批评他的分析“过于片面,忽视了全球供应链的复杂性”;而纳瓦罗在书中的强硬措辞,与一般意义上认为的儒雅学术形象形成鲜明对比,也让他在经济学界被贴上“异类”的标签。

不过纳瓦罗用十余年的学术积累,构建了一套针对中国的贸易对抗理论,美国必须以强硬手段扭转贸易赤字,保护本土产业。这套理论,也为他日后走进特朗普的决策圈埋下伏笔。

他的笔锋早已指向中国,而命运,将在2016年为他打开一扇更大的门。

得特朗普女婿提携,进入核心圈

《致命中国》这本书,并未在主流经济学界掀起波澜,却意外敲开了特朗普竞选团队的大门。

据报道,2016年特朗普在第一任期之前的竞选期间,其女婿贾里德·库什纳在亚马逊上偶然发现了它,被其对中国贸易行为的尖锐批判吸引,随即将书推荐给了唐纳德·特朗普。

特朗普读后大为赞赏,直言:“这家伙懂我的想法。”

纳瓦罗后来回忆,他的角色从一开始就是“为特朗普的贸易直觉提供分析支持”。商人出身的特朗普深谙贸易之道,两人的思想或许在底层逻辑上不谋而合,缘分就此点燃。

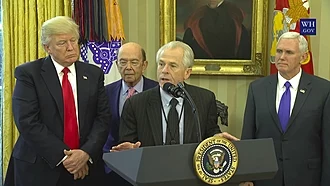

2017年1月20日,特朗普宣誓就职的同一天,纳瓦罗正式进入白宫,担任新设立的国家贸易委员会主任。

他的第一项任务毫不意外:针对中国。他迅速推动了对华商品加征43%关税的提案,并主导了对钢铝进口征收25%附加税的政策。

2018年中美贸易战全面开打时,纳瓦罗的身影无处不在。他在白宫简报会上宣称:“中国必须为自己的不公平贸易付出代价。”

这一年,他还协助起草了特朗普对全球钢铝进口的关税令,直接导致了与欧盟和加拿大的贸易摩擦。纳瓦罗的强硬,不仅迎合了特朗普的“美国优先”,也让他在白宫站稳脚跟。

然而,纳瓦罗在核心圈的日子也并非一帆风顺。

2020年,他发表报告指控选举舞弊,并参与了2021年1月6日的“绿湾扫荡”计划,最终导致2023年因藐视国会被判4个月监禁。尽管如此,特朗普对他的信任未减,甚至在狱中仍称其为“忠诚的战士”。

2025年1月20日,特朗普重返白宫,纳瓦罗也以高级贸易和制造业顾问的身份回归。这一次,他的目标更加激进。

2月,他与斯蒂芬·米勒共同领导了对加拿大、中国和墨西哥的关税经济讨论,推动了特朗普首日签署的贸易政策备忘录。

纳瓦罗主导的“互惠关税”方案——基于贸易逆差计算附加税率,例如越南46%、欧盟20%——成为新政策的基石。他在接受CNBC采访时辩护:“这些不是谈判筹码,而是国家紧急状态的必需品。”

这一立场,与他十余年前的学术主张一脉相承。

从2016年的一本书,到2025年的贸易战大脑,纳瓦罗与特朗普的联结并非偶然。

他的保护主义理念,与特朗普对贸易赤字的厌恶高度契合;他的强硬性格,又完美匹配了特朗普的政策风格。

尽管争议缠身,甚至一度入狱,纳瓦罗始终是特朗普贸易战略的灵魂人物。他从学术边缘走进权力中心,靠的不仅是运气,更是他对贸易对抗的执念。

上兵伐谋,其下攻城

特朗普与纳瓦罗们的这场交汇成果,即将在2025年的全球市场中迎来最严峻的考验。

回到开篇纳瓦罗所说,“不卖股票就不会亏”,这位非主流经济学家是否真懂经济运行的脉络?

纳瓦罗或许精通关税数据,却似乎未参透兵法的精髓。

《孙子兵法》云:“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城”。不战而屈人之兵,是为顶级。

老祖宗的智慧是通过策略和外交赢得胜利,而非直接开战。

然而,纳瓦罗和特朗普的关税宣战恰恰相反——选择正面冲突,以高昂的经济代价换取所谓的“公平”。

这种硬碰硬的打法,不仅未能削弱对手,反而让美国企业与消费者首当其冲。经济学家估计,60%的对华关税将推高进口商品价格,最终由美国民众埋单。

现实远非纸上谈兵。

将全球经济拖入混战。他的推手角色无可争议,但这场战争的代价,是否值得,仍是未知数。

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。